Neues Buch über Karl Bösch Zwischen „Stahlhelm“ und Landschaftsmalereien

Der in Wittmund aufgewachsene Maler wurde für seine idyllischen Bilder bekannt. Nicht unumstritten ist sein Engagement in der Wittmunder Ortsgruppe des „Stahlhelm“ Wehrverbandes.

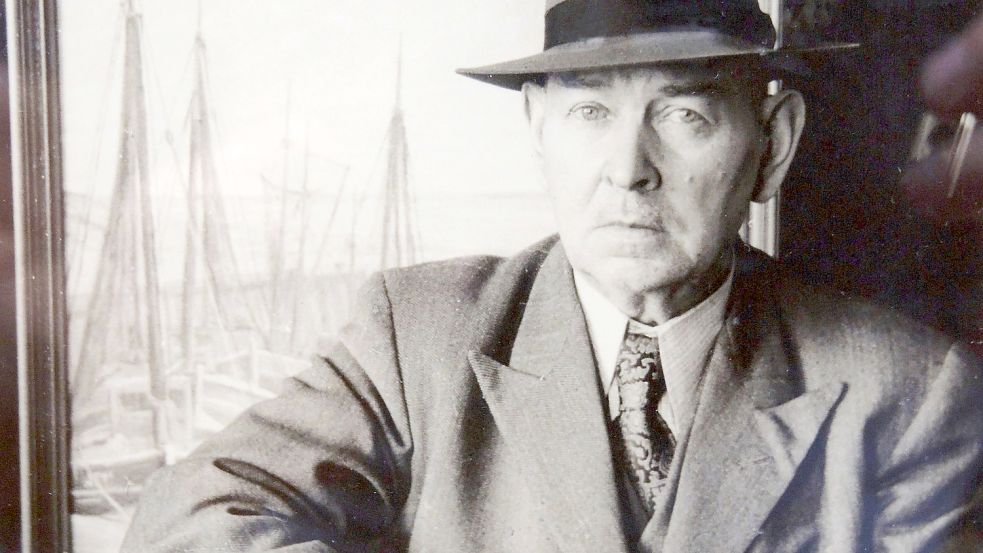

Wittmund - Bekannt geworden ist Karl Bösch vor allem dank seiner stimmungsvollen Landschaftsmalereien, auf denen er ab den 1920er Jahren meistens Motive aus Ostfriesland festhielt. Wie sehr er sich aufgrund der Folgen einer schweren Kriegsverletzung dafür bisweilen quälen musste, merkt man seinen nahezu ausnahmslos idyllischen Bildern nicht an. In einem neuen Buch hat der Kunsthistoriker Dr. Walter Baumfalk das Leben und Schaffenswerk des Malers detailliert aufgearbeitet.

Geboren wurde Karl Bösch am 6. Juni 1883 in Bremerhaven. 1889 zog die Familie nach Wittmund, wo er die Oberrealschule besuchte. Anschließend absolvierte Karl Bösch eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf und war ab 1905 am Realgymnasium in Siegen als Zeichenlehrer tätig. Dort blieb er bis 1919 unterbrochen vom Militärdienst und seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg. Am Soldatenleben fand der Beamtensohn schnell Gefallen, zumal er jede Menge Anerkennung erntete. 1911 wurde er zum Leutnant der Reserve mit Offizierspatent ernannt. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges konnte er sich als Kompanieführer bewähren und erhielt im Dezember 1914 das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Dann kam der 27. Juli 1915.

Finger wurden amputiert

Karl Bösch wurde bei einem Granatenangriff so schwer verletzt, dass ihm Mittel- und Zeigefinder der rechten Hand amputiert werden mussten. Außerdem wurde ein Nerv im Unterschenkel getroffen, was zu einer Lähmung und später zu Muskelschwund führte. Eine Fortsetzung der Karriere beim Militär hatte sich damit erledigt. Gleiches galt für seinen Job als Zeichenlehrer. Karl Bösch konnte kaum einen Stift halten und war nicht in der Lage, längere Zeit zu stehen. 1919 wurde er für dienstuntauglich erklärt und in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Er ging daraufhin nach München. Am 3. Dezember 1919 heiratete er seine Frau Friederika. Im Herbst 1920 zog das Ehepaar nach Wittmund in das Elternhaus von Karl Bösch an der Osterstraße 46.

Die Rückkehr nach Ostfriesland dürfte hauptsächlich finanzielle Gründe gehabt haben. Als Mittdreißiger stand Karl Bosch ohne Job und vernünftige Perspektive da. Dass er immer wieder Trost und Hoffnung schöpfte, verdankte er der Malerei. Neben Porträts und Stillleben konzentrierte er sich motivisch in erster Linie auf Landschaftsimpressionen. Bereits zu seiner Siegener Zeit waren Bilder von Karl Bösch in Ausstellungen zu sehen. Sein Darstellungsstil entsprach „seiner Prägung im Wilhelminismus, in dem er aufgewachsen ist und in dem er lebt, und dem, was er während seiner künstlerischen Ausbildung kennengelernt und angewendet hat: Einen tradierten gradlinigen und schlichten gegenständlichen Bildaufbau und -duktus und einer ebenfalls tradierten, freundlichen Farbgestaltung; er vertritt, so zusammengefasst, einen postimpressionistischen Realismus“, erläutert Dr. Walter Baumfalk.

Sein Logo wird bis heute verwendet

Was sein gesellschaftspolitisches Engagement betraf, bewegte sich Karl Bösch deutlich rechts von der Mitte. Bereits 1910 hatte er sich einer Freimaurerloge angeschlossen. 1921 zählte er zu den Initiatoren der Wittmunder Ortsgruppe des „Stahlhelm“ Wehrverbandes. Anfänglich war er auch deren Vorsitzender und übernahm Aufgaben auf höheren Ebenen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich in Ostfriesland zunächst mit der Gestaltung von Werbeplakaten, Anzeigen, Briefköpfen, Logos und dergleichen. Das Geschäft entwickelte sich gut. Die bis heute verwendeten Wappen des Landkreises und der Stadt Wittmund stammen ebenso von Karl Bösch wie der Entwurf für das 1979 auf den Wittmunder Friedhof verlegte Kriegerdenkmal, das ursprünglich 1924 an der Isumser Straße eingeweiht wurde.

Parallel dazu bemühte er sich um eine Reaktivierung seiner pädagogischen Laufbahn. Eine Fortbildung zum Gewerbelehrer hatte er 1914 wegen des Ersten Weltkriegs nicht beenden können. Ab Januar 1923 firmierte Karl Bösch deshalb nur inoffiziell als Leiter der damals gerade im Aufbau befindlichen Berufsschule Wittmund. Da sich die Zugangsvoraussetzungen geändert hatten, musste er in Berlin die Ausbildung wiederholen und abermals abbrechen, weil er nicht genug Geld hatte. Erst im dritten Anlauf schaffte er die Abschlussprüfung und wurde zum Januar 1931 offiziell Direktor der Wittmunder Berufsschule. Die NSDAP-Kreisleitung betrachtete Karl Bösch mit Argwohn und beantragte 1933 seine Entlassung aus dem Schuldienst. Er war kein Parteigenosse und obendrein Gründungsmitglied einer 1930 in Jever aus der Taufe gehobenen Freimaurerloge. Der Antrag scheiterte. Als jedoch 1936 eine Zusammenlegung der Berufsschulen in Wittmund und Esens erfolgte und ein neuer Direktor gesucht wurde, bewarb sich Karl Bösch vergeblich für den Posten. Fortan durfte er bloß noch als Gewerbelehrer unterrichten, bis man ihm im Herbst 1943 „dauernde Dienstunfähigkeit“ bescheinigte und ihn zum zweiten Mal in den vorzeitigen Ruhestand versetzte.

Bösch galt nicht als Faschist

Trotz seiner ultrakonservativen Gesinnung war Karl Bösch kein Faschist. Es ist „nicht bekannt, dass er sich antisemitisch, völkisch oder rassistisch verhalten habe“, stellt Dr. Walter Baumfalk in seiner Biographie klar. „Konkrete Anhaltspunkte für eine über die aus seiner Mitgliedschaft und Funktionsübernahme im ‚Stahlhelm‘ hinausgehende rechtsradikale Gesinnung sind nicht ersichtlich.“ Den „Stahlhelm“ hatte der Maler ohnehin bereits 1928 verlassen, nachdem er gegen „nationalistisch agitierende Elemente“ eingeschritten war. Das sagte er zumindest später in seinem Entnazifizierungsverfahren aus. Die diversen NS-Interessenverbände, denen Karl Bösch angehörte, waren in der Regel Pflicht. Selbst dass er 1933 die Urkunde zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt Wittmund an Adolf Hitler entworfen hat, kann man ihm nicht wirklich vorhalten. Letztlich handelte es sich um eine Auftragsarbeit mit einem vorgegebenen Text.

Auf der Suche nach künstlerischen Motiven fuhr Karl Bösch, der stolzer Besitzer eines der ersten Automobile in Wittmund war, kreuz und quer durch Ostfriesland. Obwohl er eine Vorliebe für Landschaften hatte, war er definitiv kein Heimatmaler im Sinne der völkisch-verklärenden NS-Ideologie. Das Ziel, das er als Künstler in und mit seinen Bildern verfolgte, „ist dahin gerichtet, schlicht und einfach die Schönheit und Stille der Landschaft zu erfassen und wiederzugeben“, erklärt Dr. Walter Baumfalk. Freilich bot Karl Bösch den Nationalsozialisten dadurch auch keinerlei Angriffsfläche. Nach 1945 galt der Maler erst als unbelastet und wurde unter Aufsicht der Alliierten zum Leiter der Wittmunder Kreisberufsschule sowie als Mitglied der Wittmunder Stadtvertretung bestimmt. Darüber hinaus wollte Karl Bösch 1946 für die Kommunalwahlen kandidieren. Das wurde ihm aber wegen seiner „Stahlhelm“-Vergangenheit verwehrt. Kurzfristig schied er deswegen auch aus dem Schuldienst aus, erreichte jedoch seine Wiedereinstellung, da er jede Menge Fürsprecher auftat. Zum 1. Oktober 1948 wurde Karl Bösch endgültig in den regulären Ruhestand verabschiedet. Im selben Jahr beteiligte er sich an der Neugründung einer Jeveraner Freimauerloge.

„Stahlhelm“-Kameraden sorgten auf Beerdigung für Wirbel

Als sich im Dezember 1952 der Wittmunder „Stahlhelm“-Ortsverein rekonstituierte, war Karl Bösch ebenfalls auf der Gründungsversammlung anwesend. Großartig Gelegenheit sich dort einzubringen hatte er nicht. Am 17. Dezember 1952 verstarb der Maler in seinem Elternhaus an der Osterstraße 46. Todesursache war entweder ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Dass sein Begräbnis ein breites Medienecho auslöste, lag vorrangig an den „Stahlhelm“-Kameraden, die das Ereignis ausnutzten, um auf ihre Organisation aufmerksam zu machen. Dem Ruf von Karl Bösch hat dies im Nachhinein ziemlich geschadet. Als der Wittmunder Stadtrat Anfang der 1980er Jahre über die Benennung eines Karl-Bösch-Platzes debattierte, regte sich heftiger Widerstand gegen den einstigen „Stahlhelm“-Sympathisanten. Wenngleich sich die Befürworter mit 19 zu 10 Stimmen durchsetzten und 1993 im Wittmunder Kreishaus sowie 2016 im Hauptgebäude der Sparkasse Wittmund-Leer zwei umfangreiche Ausstellungen mit Werken von Karl Bösch zu sehen waren, halten die Kontroversen um seine Person bis heute an.

Die meisten Zeitzeugen, die bei Dr. Walter Baumfalk zu Wort kommen, schildern Karl Bösch als bescheidenen, ruhigen und sachlichen Menschen, der auch nie viel Aufhebens um sein Handicap machte. Dass auf manchen Bildern von Karl Bösch ein vermeintlich modernes „Icon“ prangt, ist übrigens reiner Zufall. Eigentlich verbergen sich dahinter seine Initialen „K“ und „B“ dargestellt in Form von germanischen Runen, wobei das Zeichen für den Vornamen spiegelverkehrt abgebildet ist. Dank dieses Drehs, den Karl Bösch vermutlich aus ästhetischen Gründen vornahm, sieht sein selbst kreiertes Monogramm haargenau so aus wie das heutzutage allgemein gebräuchliche Standardsymbol für „Bluetooth“.

Dr. Walter Baumfalks Biographie über „Karl Bösch“ ist erschienen im Oldenburger Isensee Verlag. Die Hardcoverausgabe mit zahlreichen Abbildungen umfasst 186 Seiten und kostet 29 Euro.